Le Langhe sono un territorio del Piemonte situato tra le province di Cuneo e Asti, confinanti con l’Astesana, il Monferrato e il Roero.

Suddivise in:

- paesi delle Langhe a bassa quota: zona con quote genericamente inferiori ai 600 m; zona di vini e tartufo (rinomato il bianco di Alba).

- paesi delle Langhe ad alta quota: zona con quote fino agli 896 m. (Mombarcaro); dominano i boschi e la coltivazione della pregiata varietà di nocciole “tonda gentile delle Langhe”.

- Langhe Astigiane: zona nel sud della provincia di Asti, con un picco di 851 m nel comune di Seròle.

Il 22 giugno 2014, durante la 38ª sessione del comitato UNESCO a Doha, le Langhe sono state ufficialmente incluse, assieme a Roero e Monferrato, nella lista dei beni del Patrimonio dell’Umanità.

Domenica scorsa messe da parte le scarpe da trekking, si è deciso di visitare alcuni paesi delle langhe ed in particolare CHERASCO, DOGLIANI e VICOFORTE.

L’ètimo del nome langhe (in piemontese indica proprio la collina) è incerto sta di fatto che il paesaggio è un susseguirsi di colline più o meno spigolose e di distese verdi, in questo momento della stagione, ben delineate e regolari di filari e viti.

CHERASCO: arrivati a Cherasco scegliamo il posto dove pranzare così da esser liberi di fare due passi in tutta libertà.

Visitiamo in ordine:

Gli Archi e la Torre civica

L’Arco del Belvedere venne eretto nel 1647 per la fine della pestilenza del 1630. È il simbolo della città. La Torre Civica, è un edificio medioevale come l’annesso palazzo comunale che presenta un raro lunario su un lato e una meridiana sull’altra facciata.

Il Palazzo Gotti di Salerano

Considerato uno dei più belli della città, ospita il Museo civico Adriani. Edificato nella seconda metà del ‘600, con una facciata austera e molto sobria (in cui spicca il bel portale) stupisce per la ricchezza degli affreschi (del cheraschese Taricco) perfettamente conservati e divisi in quattro sale principali. Ospita una collezione numismatica del padre somasco G.B. Adriani di 12.000 pezzi oltre ad altri documenti e opere d’arte locali.

Il Romanico a Cherasco

Chiesa di San Pietro: conserva la facciata originaria del XIII sec con formelle azzurre e archetti pensili in cui trovano posto numerosi particolari reinseriti successivamente, secondo l’uso dell’epoca, tutti da decifrare.

Chiesa di San Gregorio: notevole il campanile romanico di questa chiesa oggi sconsacrata e utilizzata per mostre e concerti.

Chiesa di San Martino: facciata originale e all’interno affreschi del XIII sec. con un bell’organo appena restaurato.

Il Barocco a Cherasco

Il Santuario della Madonna del Popolo (1693), molto scenografico, conserva una statua lignea della Madonna del Rosario (XVII sec) ed è parte dell’ex monastero somasco; la Chiesa di Sant’Iffredo, ricostruita tra il XVI e il XVII sec. conserva l’altare in marmi policromi e affreschi dell’Operti (altro pittore locale, la cui opera migliore è il salone del palazzo Burotti di Scagnello, oggi sede di un ristorante) e oggi ospita mostre. La cinquecentesca Chiesa di Sant’Agostino si accorda architettonicamente con contiguo Arco del Belvedere, notevoli il portale ligneo e all’interno gli affreschi dell’Aliberti e del Taricco e l’altare barocco.

Gli Spalti, il Convento, il viale dei Platani e il Castello

Visitati durante la passeggiata si svolge lungo il perimetro delle antiche mura che guardano la valle del Tanaro. Partenza dall’ex-convento dei Padri Somaschi (oggi bell’albergo di charme), proprio alla fine dell’erta d’ingresso alla cittadina, si arriva ai giardini sulle mura con il Santuario della Madonna delle Grazie (costruito su un antico pilone votivo con un affresco della Madonna col Bambino che parve lacrimare sangue). Alla fine dei giardini il sentiero corre fino all’angolo nord est dove si può agevolmente imboccare il Viale dei Platani che sembra uscito da una storia di fantasy inglese: i platani secolari sono infatti così deformi e cavi da sembrare antropomorfi. Il viale, forse voluto da Napoleone, conduce al Castello Visconteo, eredità rimaneggiata di quello fatto costruire da Luchino Visconti nel 1348. Svoltando a destra del castello nel nuovo viale, si ritorna all’Arco Narzole e quindi nel centro.

Dopo un buon pranzo nell’Osteria Pane e Vino (che consiglio) ci si dirige verso la seconda tappa del tour

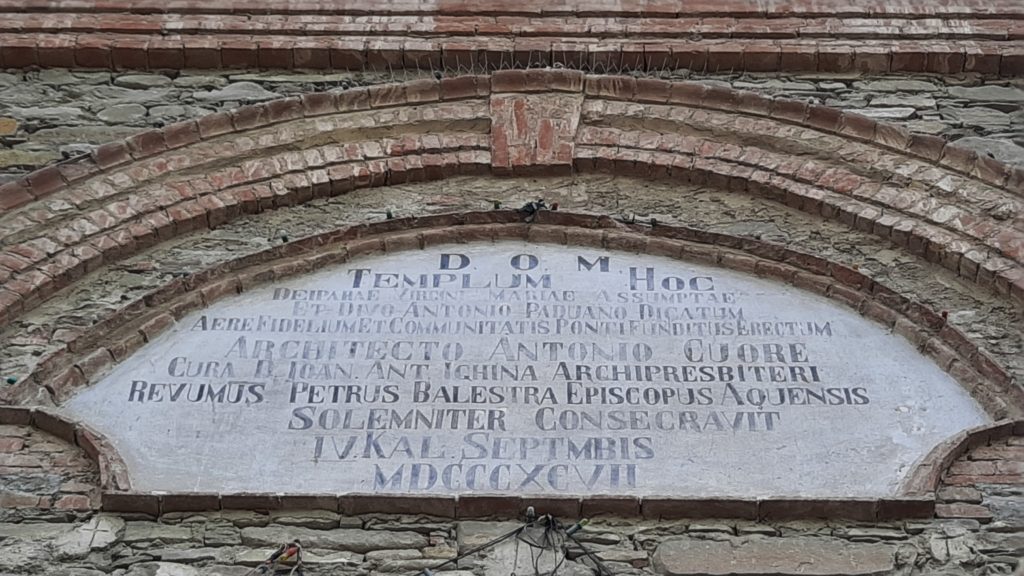

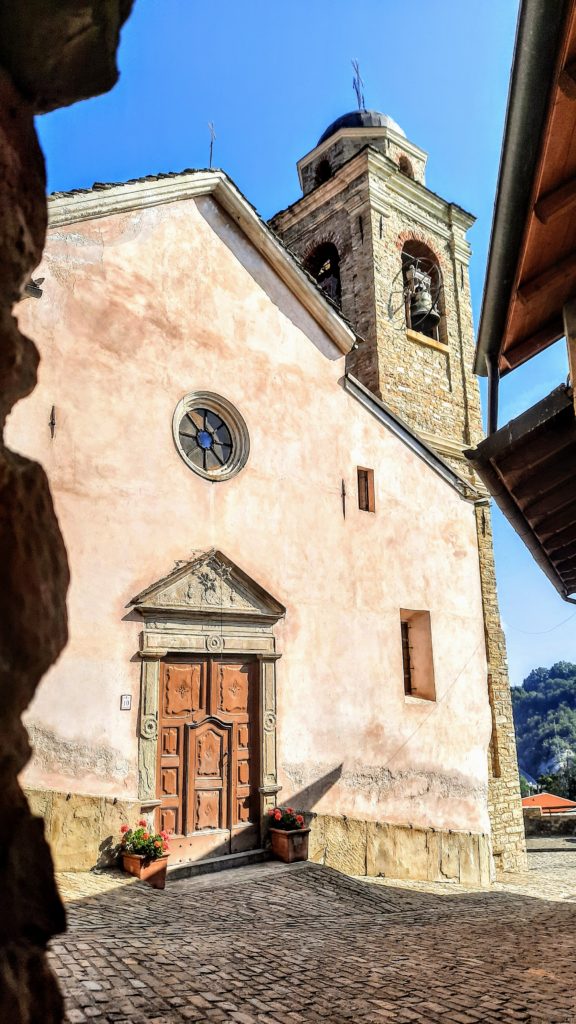

SANTUARIO DI VICOFORTE

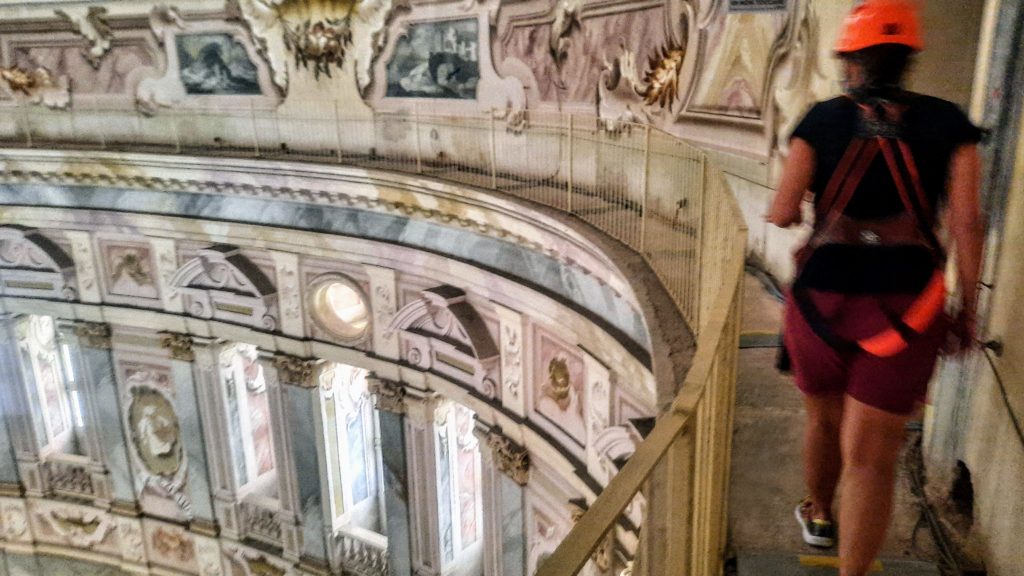

Due sono gli aspetti che più colpiscono del Santuario di Vicoforte.

Il primo è scoprire che la sua cupola è la più grande al mondo tra quelle di forma ellittica ed è la quinta, per dimensioni, dopo San Pietro in Vaticano, il Pantheon di Roma, la Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze e la cupola del Gol Gumbaz in India.

La seconda è pensare alla sua collocazione ed alle sue origini quasi fiabesche.

A Vicoforte si respira l’aria che sta a metà tra quella delle vicine montagne e quella delle Langhe Monregalesi, già perchè sempre di Langhe si tratta, nonostante questa cittadina sia più vicina a Cuneo che ad Alba, cuore delle Langhe e capitale del Tartufo Bianco.

Dedicato alla Natività di Maria Santissima, il complesso “Regina Montis Regalis” è uno dei principali capolavori del Barocco piemontese, stile architettonico affermatosi in Piemonte da fine ‘500 a inizio ‘700 con l’ascesa del regno Sabaudo. Lo stile è caratterizzato da linee sobrie all’esterno delle costruzioni ericchissime e scenografiche composizioni architettoniche all’interno.

Il periodo barocco è un momento storico ricco di novità e sconvolgimenti: le Americhe sono state appena colonizzate, si susseguono guerre dinastiche, la “scienza nuova” di Galileo Galiei scardina dogmi vecchi di secoli, mentre la consapevolezza dell’ uso della ragione avrebbe da lì a poco aperto la strada all’Illumismoscandagliando gli angoli oscuri della conoscenza.

Tutti questi cambiamenti si sarebbero ripercossi da lì a poco nella musica, nella scienza, nella letteratura e nelle arti figurative.

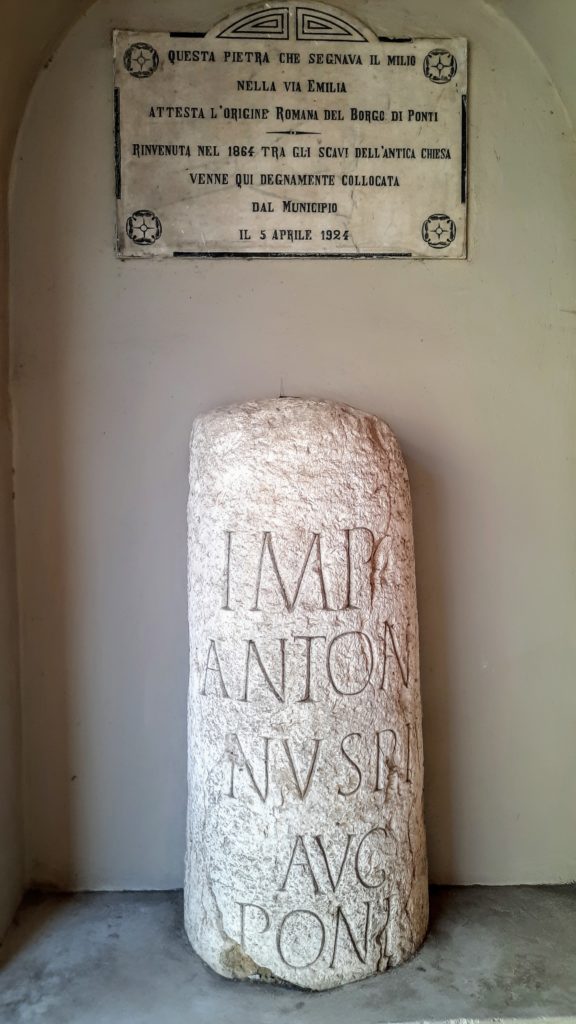

La costruzione del pilone che originò il Santuario si colloca intorno al 1500. Una tradizione tramanda che esso fu l’omaggio di un fornaciaio, su suggerimento della figlia, per ottenere dalla Madonna la grazia del sole: il cattivo tempo impediva una buona cottura dei mattoni necessari per la costruzione del castello di Vico, antico nome di Mondovì.

Il nome deriva infatti da “Mont ëd Vi“, cioè “il monte di Vico” (“Vi” abbreviato): gli abitanti di Vico, ribellatisi al Vescovo d’Asti feudatario del territorio, la fondarono con Monastero e Carassone.

Nel 1592 lo sparo accidentale di un cacciatore, Giulio Sargiano, colpì inavvertitamente l’effigie ormai nascosta dai rovi e dalla boscaglia: tale fatto, seppure accidentale, venne considerato nefasto dalla popolazione già decimata da peste e miseria al punto che i vicesi si convinsero a chiedere l’aiuto del cielo.

Nel 1594 attorno al pilone fu costruita, ad opera del diacono del vicino borgo di Fiamenga, Cesare Trombetta, una prima cappella in ringraziamento alla Madonna che in breve tempo raccolse intorno a sé un gran numero di fedeli provenienti da tutto il Piemonte.

L’interesse per tale devozione colpì profondamente la moglie del Duca Carlo Emanuele I, figlia di Carlo V di Spagna, che si adoperò per informare i fedeli, al di fuori dei confini nazionali, dei fatti prodigiosi avvenuti intorno a quella cappella.

Persone da ogni dove giunsero sul posto, incrementando ilcommercio, lo sviluppo urbano e le ricchezze al punto che furono necessari opere urbanistiche di importante rilievo, tra cui un piccolo acquedotto, il primo in questi luoghi, per dissetare i fedeli.

una curiosità: all’interno del Santuario e nell’affresco ritornano alcuni numeri dal forte valore simbolico:

Il numero 3

Tre sono i livelli di cui abbiamo parlato: l’attesa, la vita terrena e la contemplazione nella gloria. Tre è il numero perfetto.

Il numero 8

Tale numero è il numero della salvezza, otto sono i salvati nell’arca di Noè; nell’ottavo giorno Gesù resuscitò dai morti; il sacramento del Battesimo avviene nel Battistero a forma ottagonale: l’otto è il simbolo dell’infinito, vale a dire dell’eternità.

I grandi finestroni ovali sono otto inondano di luce la volta celeste dove 64 (8×8) stelle dorate (a otto punte) brillano d’oro. Otto coppie di angeli adulti vegliano sulla vita terrena di Maria. Gli otto profeti sono introdotti da una splendida ghirlanda di Angeli.

per il tour guidato ci siamo affidati a Magnificat e con il biglietto di 15 euro abbiamo potuto visitare in tutta sicurezza la cupola con dovizia di particolari passando in luoghi prima destinati solo a personale clericale e manutentori. Una bellissima esperienza da zero a 60 metri d’altezza compiendo 266 scalini. Consigliato!

Salutata il Santuario verso la strada di casa ci siamo fermati a fare un giro a DOGLIANI, patria del dolcetto, che abbiamo potuto gustare in una bella piazzetta nel bel vedere del Castello, in cima al borgo dove si trova anche una big bench all’ombra di un secolare ippocastano, vicino alla torre secolare.

il viaggio si conclude con un passaggio in auto lungo le colline, attraversando Barolo e i paesi più conosciuti delle Langhe.